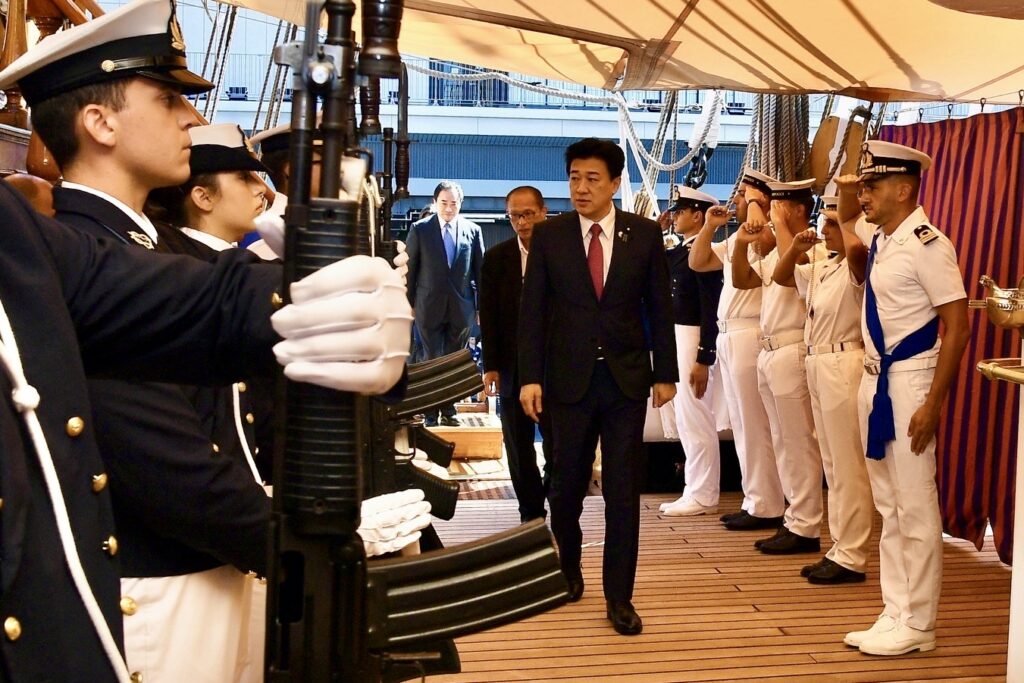

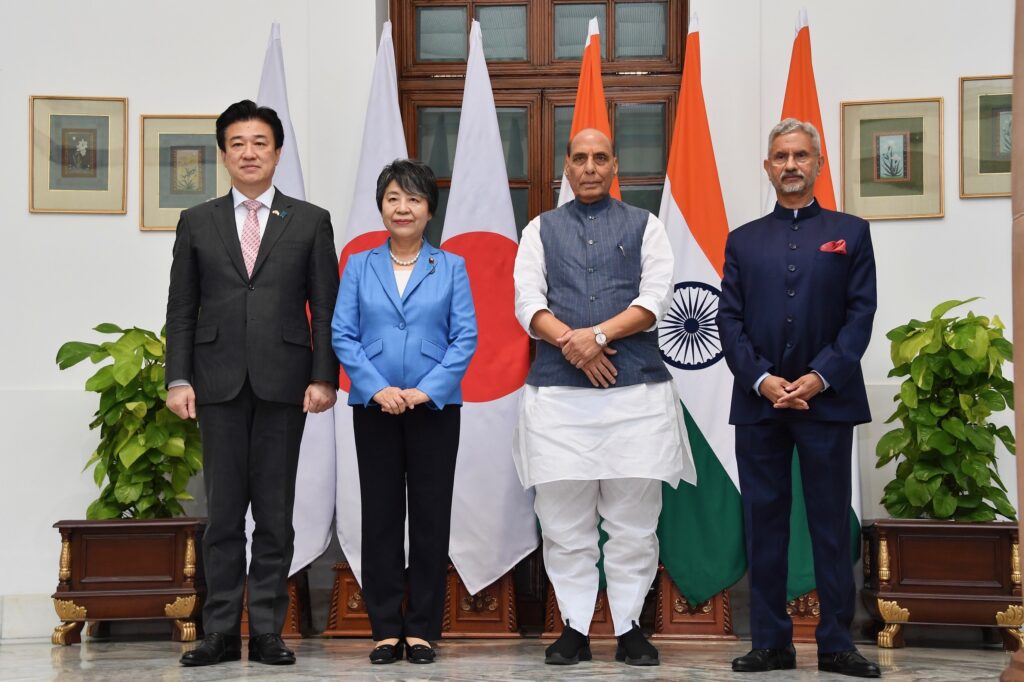

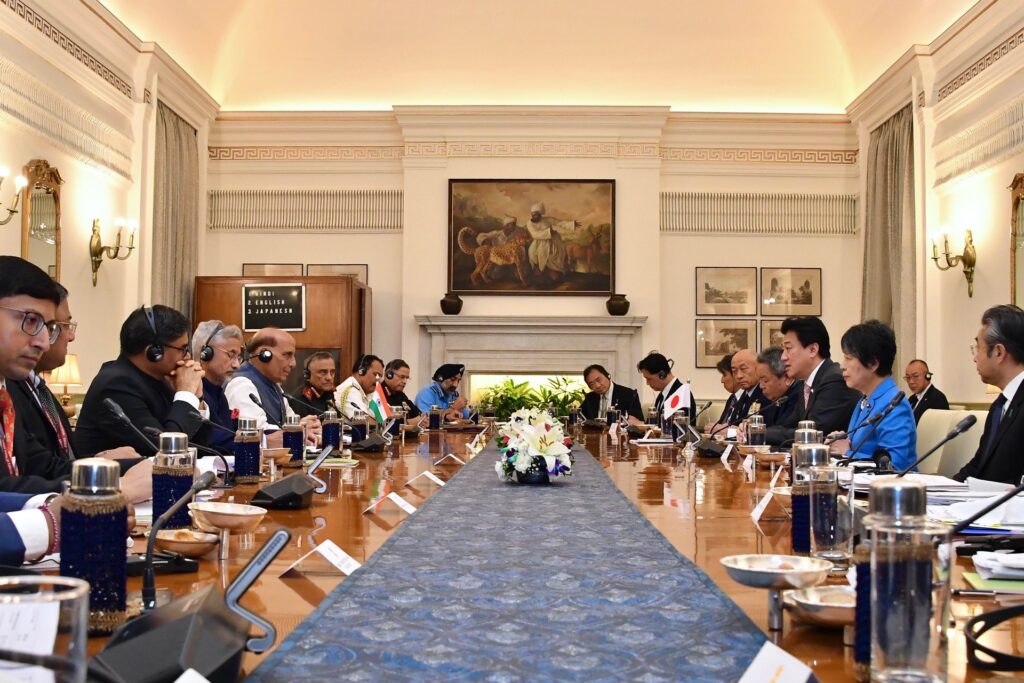

ニューデリーにおいて第3回日印外務・防衛閣僚会合(「日印2プラス2」)を開催しました。日本側は上川陽子外務大臣と防衛大臣として私、インド側はラージナート・シン国防大臣及びスブラマニヤム・ジャイシャンカル外務大臣の四大臣による共催です。

また、「日印2プラス2」に先立ち、上川外務大臣とジャイシャンカル外務大臣の間で「日印外務相会談」を、私とシン国防大臣との間で「日印防衛相会談」を実施しました。

今回、重要な3つの会議で確認された内容を以下に記します。

①四大臣は、日印両国が基本的価値を共有する民主主義国家として、国連憲章の原則に基づくルールに基づく国際秩序を維持・強化すること並びに国家の主権と領土一体性の尊重及び武力による威嚇又は武力の行使に訴えることのない紛争の平和的な解決へのコミットメントを再確認するとともに、全ての国がいかなる一方的な現状変更の試みをも控えることの必要性を強調した。

②四大臣は、ルールに基づく国際秩序の一環としての、包摂的で、平和的で、繁栄し、強靱な自由で開かれたインド太平洋に向けた共通の戦略的目標を強調した。四大臣は、ASEANの一体性・中心性への強固な支持及び開放性、透明性、包摂性、ルールに基づく枠組み及び国際法の尊重といった原則を支持する「インド太平洋に関するASEANアウトルック(AOIP)」への全面的な支持を改めて表明した。

③四大臣は、共有するインド太平洋地域に焦点を当てた地域及び国際情勢について、率直かつ幅広い議論を行った。四大臣は、日米豪印における協力を評価し、そうした協力を、2024年7月29日の日米豪印外相会合における議論に基づいて一層推進することへのコミットメントを再確認した。

④四大臣は、2022年12月に策定された日本の「国家安全保障戦略」を踏まえ、二国間の安全保障・防衛協力を一層強化する可能性を歓迎し、そうした協力は「日印特別戦略的グローバル・パートナーシップ」の重要な柱であると認識した。

⑤四大臣は、日印防衛政策協議、日印外務次官対話及び日印外務次官級政務協議、日印軍縮・不拡散協議、日印サイバー協議、日印テロ対策協議、その他新興及び紛争問題に関する地域の協議など、日印間の重層的な対話の枠組みを通じて、分野横断的な安全保障の課題に関する協力を促進するための、2022年9月の前回会合以降の進展に満足をもって留意した。また、四大臣は、宇宙、海洋、アフリカなどの分野での対話にも期待を示した。さらに、二国間関係の戦略的な深みを踏まえ、四大臣は、経済安全保障及び戦略的貿易の分野での更なる協力のための詳細な対話を推進することで一致した。四大臣は、国連の強化の観点から、安保理改革に関する協力を継続することでも一致した。

⑥四大臣は、紛争の予防、救援及び復興活動の提供並びに永続的な平和の構築における女性の主導的な役割の重要性を強調し、女性・平和・安全保障(WPS)の進展並びに日本人及びインド人女性のPKOへの積極的な参加を歓迎した。

⑦四大臣は、戦略的パートナーシップを補完する人的交流を促進する取組を支持した。この観点から、福岡に領事館を新設するというインドの決定の意義を評価した。また、9月に日本で「インディア・マンス」を、インドで「ジャパン・マンス」をそれぞれ開催することを歓迎した。

⑧四大臣は、国境を越えたテロを含むあらゆる形態及び主張によるテロと暴力的過激主義を明確に非難し、11 月 26 日のムンバイ及びパタンコート襲撃を含むテロ攻撃の実行者を遅滞なく裁判にかけるよう求めた。四大臣は、アル・カーイダ、ISIS/ダーイシュ、ラシュカレ・タイバ(LeT)、ジャイシュ・エ・ムハンマド(JeM)を含む国連が指定する全てのテロ組織及びそれらの代理グループに対する協調行動を求め、テロリストの安全な逃避地を根絶し、テロリストの資金経路を排除し、テロリストの国境を越えた移動を阻止するために毅然とした対応を取るよう呼びかけた。

⑨四大臣は、2022年9月の前回会合以降の両国の各軍種間の防衛協力・交流における進展を評価した。四大臣は、日本の戦闘機の初の寄航及び印空軍主催の初の多国間共同演習である「タラン・シャクティ」への参加を歓迎した。また、四大臣は、2023年1月の航空自衛隊とインド空軍との間での二国間戦闘機共同訓練「ヴィーア・ガーディアン2023」の初開催及び2023年に初めて一年の間での全軍種の二国間共同演習の実施を歓迎した。さらに、四大臣は、宇宙及びサイバーの分野における二国間協力を深化させることで一致した。四大臣は、インド太平洋地域における多国間の防衛協力及び交流の重要性を再確認した。四大臣は、「ダルマ・ガーディアン」、JIMEX及び「マラバール」を含む二国間及び多国間共同訓練を継続することへのコミットメントを表明した。

⑩四大臣は、初の統合幕僚協議の実施を歓迎した。さらに四大臣は、陸上無人車両(UGV)及びロボティクスに関する協力が成功裏に完了したことを評価した。四大臣は、艦艇搭載用複合通信空中線「ユニコーン」及び関連技術の移転に向けた進展及び関連する文書の早期署名に向けて進捗があったことを評価した。四大臣は、第7回日印防衛装備・技術協力に関する事務レベル協議(JWG-DETC)について満足の意を表明した。四大臣は、防衛装備・技術分野における将来的な協力を加速させることで一致した。四大臣は、海上自衛隊及びインド海軍との間でインドにおける艦艇整備分野での将来的な協力について検討を進めていくことを歓迎した。さらに、四大臣は、インド太平洋地域の平和と安定のため、第三国に対する防衛・安全保障支援における連携・協力に向けた議論を追求することで一致した。

⑪四大臣は、現代の優先事項を反映し、現代の安全保障上の課題に対応すべく、2008年の「日本国とインドとの間の安全保障協力に関する共同宣言」を改定・更新する意図を共有した。

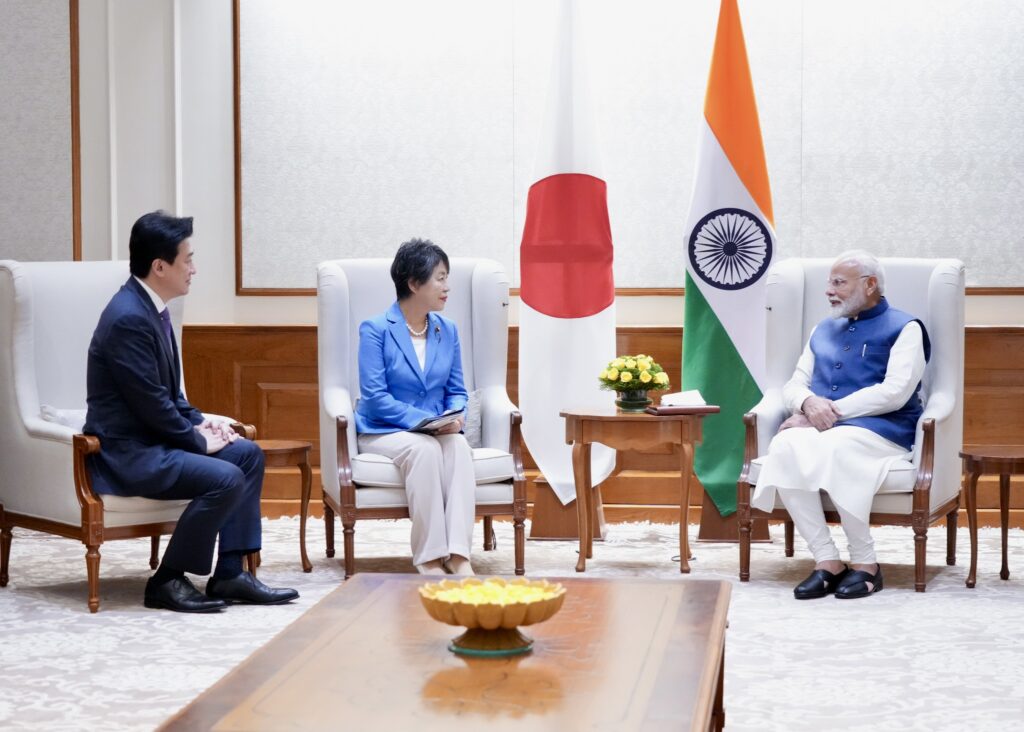

⑫四大臣は、年次首脳会談のためのナレンドラ・モディ首相による生産的な訪日に向けて貢献することで一致した。四大臣は、次回の閣僚級「2+2」を日本で開催することを決定した。