明日6月19日から、都道府県をまたぐ移動については制限がなくなります。コンサート等のイベントを開催していただけます。接待を伴う飲食業等の業種について休業要請を撤廃します。他方、「新しい生活様式」を定着させるなど感染防止策のご協力を引き続きお願いします。

また、明日から《接触確認アプリ》を導入し、クラスター対策を強化します。アプリを持っている人同士が一定時間以上、近距離にいると、その情報が記録され、陽性者が発覚した場合、自動的に通知が送られます。個人情報は全く取得しない、安心して使えるアプリです。より多くの皆さんにご利用いただくことが重要です。

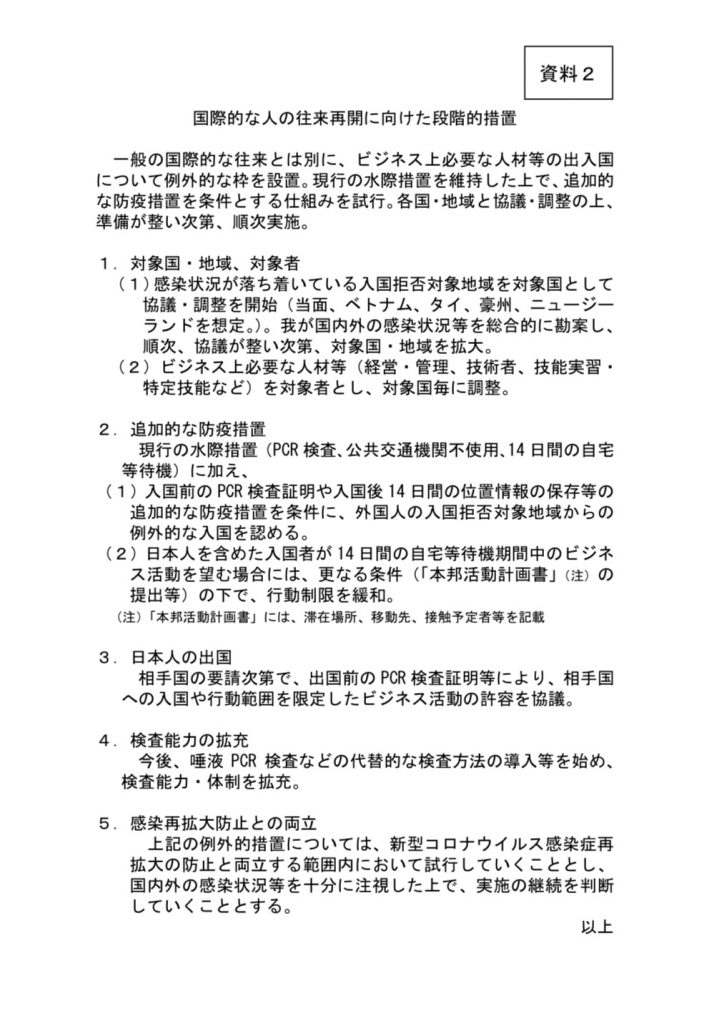

引き続き水際対策を徹底しますが、同時に、経済を回復させるためには国際的な人の往来を再開していくことも必要です。このため、まずは、感染状況が落ち着いており、かつ、調査の結果、ビジネス需要の高い《ベトナム》《タイ》《豪州》《ニュージーランド》との間で、現行の水際措置を維持しつつ、入国前のPCR検査証明や、アプリによる位置情報の保存、事前の活動計画書の提出等の追加的な防疫措置を講じることを条件に、例外的に人の往来ができるよう調整を進めます。このように、往来可能な国・地域を順次拡大し、合意に至った国・地域から同様の措置を講じていきます。

これからも、地方自治体と連携しながら《感染予防対策》と《社会経済活動》を両立させる取組を着実に進めて参ります。